クラウドストレージとは

クラウドストレージとは、インターネット上に設置されたファイルの保存スペースです。

インターネット環境があれば、いつでもどこからでも同じファイルにアクセスできます。保存場所のURLを伝えればファイルの共有もでき、大切なファイルのバックアップにもなります。

マイポケットは、NTTドコモが提供するクラウドストレージサービスです。

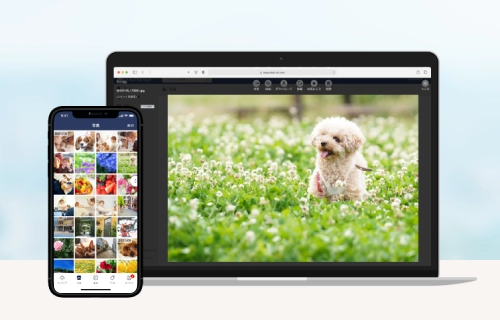

インターネット環境があれば、パソコン・スマホからいつでもどこからでもご利用いただけます。

マイポケットは、パソコン・スマホで、いつでもどこからでもアクセス※いただけます。

見たい時に大切な写真や動画、ファイルがあなたのそばにある。

使う環境は気にせずマイポケットをご活用ください。

※インターネットに接続できる環境が必要です。

突然のトラブルで、パソコンの買い替えやスマホの機種変更をすることになっても大丈夫。マイポケットにファイルが保存してあれば、面倒なデータ移行は不要です。

新しいパソコンやスマホからログインするだけで、マイポケットに保存したファイルにまたアクセスできます。

大事な瞬間を撮影した写真や動画は、いつも変わらずそばにある安心感が必要です。

あとから振り返るのはもちろん、共有も簡単。

遠くにいる家族に、特別な日の写真や大容量の動画を送信したい場合にもおすすめです。

クラウドストレージとは、インターネット上に設置されたファイルの保存スペースです。

インターネット環境があれば、いつでもどこからでも同じファイルにアクセスできます。保存場所のURLを伝えればファイルの共有もでき、大切なファイルのバックアップにもなります。

パソコン・スマホの故障、紛失、容量不足など。そんな突然の事態でも、ファイルがマイポケットに保存されていれば、ファイルの消失を防げます。

インターネットに接続できれば、いつでもどこからでも、パソコンやスマホからファイルにアクセスできます。

ファイルの共有にはパスワード付きURLが発行できます。共有相手はマイポケットへの登録不要。家族や友人など、特定の人へのファイル共有にも便利です。

あなたが保存した大切なファイルは、高品質で信頼性の高い国内データセンターで、24時間365日安全に保管されます。

スマホやデジカメ写真の容量は1枚あたり2~3MB。1枚2MBの写真なら、約60,000枚分に相当します。

毎日写真が増え続けると本体容量も気になるところ。128GBのマイポケットを活用すれば、保存した写真はスマホから削除できます。

容量節約はもちろん、大量の写真の整理方法としてもおすすめです。

マイポケットに預けたファイルはパソコンやスマホから削除しても大丈夫。容量の節約はもちろん、パソコンの起動が遅い、スマホの操作が重いなど、容量不足が原因の悩みも解決します。

「自動バックアップツール」をパソコンにインストールすれば、対象フォルダや時刻を指定して自動でファイルが保存できます。

1ファイルあたり2GBまで。写真や動画、資料など、どんな形式のファイルでも保存できます。

※アプリからのご利用の場合、写真・動画のみになります。

お使いの写真共有サービスによっては画質が落ちてしまうことも。マイポケットなら保存も共有もオリジナルサイズのまま。絶対に画質を落としたくない、特別な日の写真共有にもおすすめです。

※2025年10月31日(金)をもちまして、新規お申込みの受付を終了いたしました。